La Rhode Island: Orgini, Caratteristiche e Curiosità

La Rhode Island è una razza di pollo statunitense, nata nella seconda metà del XIX secolo.

Si presenta come un esemplare di tipo utilitario, buona produttrice sia di uova che di carne. È presente in due varietà di colore, la Rosso Mogano (la più diffusa) e la Bianca. Quest’ultima varietà non ha mai raggiunto la popolarità dell’altra e secondo molti autori, soprattutto negli Usa, viene considerata una razza a sé stante; in effetti alla sua creazione hanno preso parte la Livorno bianca dalla cresta a rosa, la Wyandotte bianca e la Cocincina perniciata. Le origini di questa razza non sono ad oggi del tutto chiare, considerando le numerose quantità di razze che hanno preso parte alla sua creazione.

Prende il nome dall’omonimo stato americano, e secondo la storia ufficiale, sarebbe nata ad Adamsville, un piccolo villaggio nelle vicinanze di Little Compton.

Inizialmente vennero incrociate la Cocincina Perniciata e il Combattente Malese rosso a petto nero, importate da poco negli

USA, con polli locali; gli ibridi nati da questi incroci vennero poi accoppiati con la Livorno collo oro dalla cresta a rosa e con la Wyandotte.

La prima varietà creata era rossa e con cresta semplice; successivamente furono selezionate la varietà con cresta a rosa e quella bianca.

Nel 1925 il Rhode Island Red Club of America ha donato fondi per la costruzione di un monumento in onore della razza da erigere ad Adamsville. Questo monumento è stato inserito nel Registro nazionale dei luoghi storici.

È una tipica razza americana di medie dimensioni, creata con lo scopo di avere ottimi polli da tavola e al tempo stesso ottime ovaiole pesanti. La testa è di media grandezza, con una cresta semplice a cinque punte, portata diritta in entrambi i sessi; la varietà con la cresta a rosa ha una cresta carnosa, larga e aderente al capo, di cui segue la linea. Gli occhi sono larghi, prominenti e dall’iride rosso chiara, gli orecchioni sono ovali e rosso brillanti e i bargigli sono di media lunghezza e perfettamente lisci e fini.

Il dorso si presenta lungo e largo, portato orizzontale al livello delle spalle. La coda è di media lunghezza, e forma con la linea del dorso un angolo di 40° nel maschio e di 30° nella femmina.

L’addome è pieno e ben arrotondato, le zampe sono mediamente lunghe, con tarsi forti, lisci, e di colore giallo. Il peso è di 4,000 kg nel gallo e di 3,000 kg nella gallina.

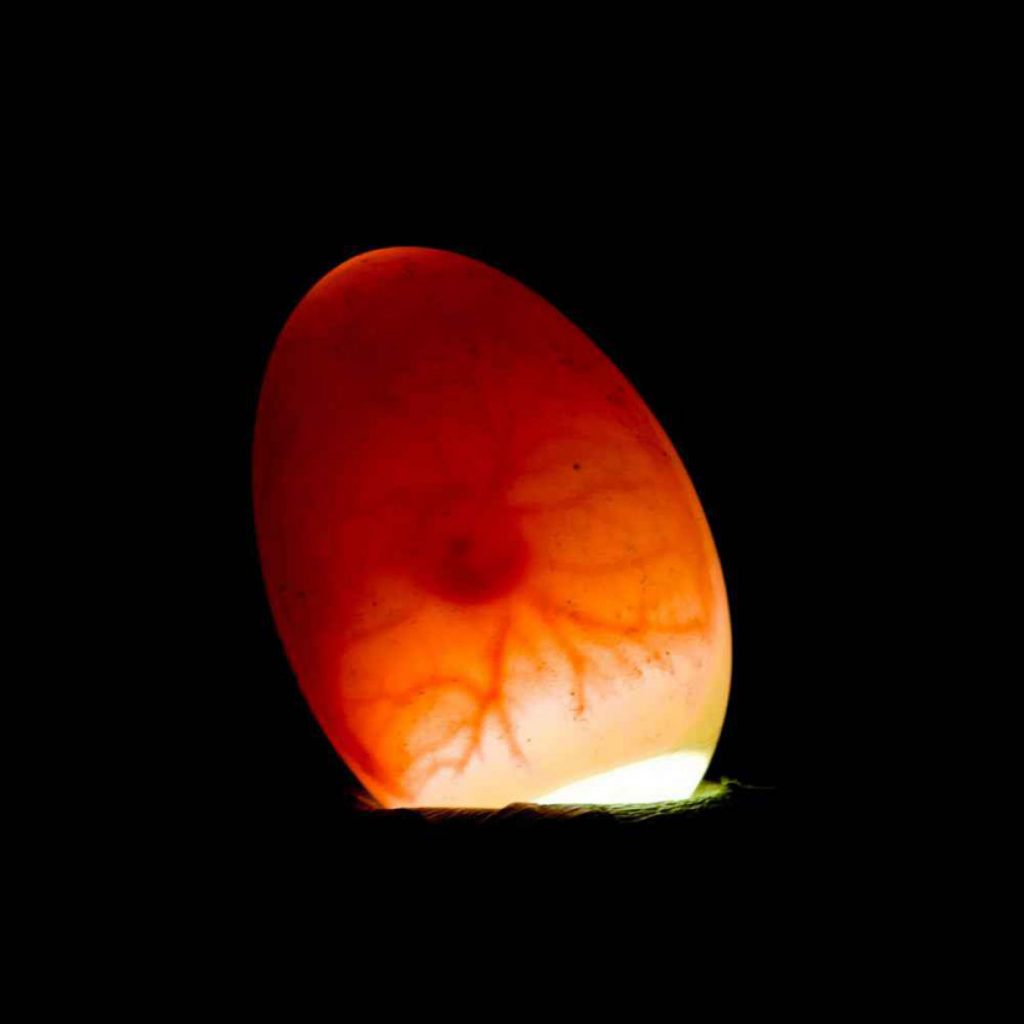

E’ un esemplare vigoroso, molto rustico e anche docile con il padrone. Si tratta di un’ottima produttrice di uova rossicce e di carne a pelle gialla. Come la New Hampshire, anche la Rhode è usata per creare ovaiole ibride di tipo commerciale e polli auto sessati fin dalla nascita. A questo scopo vengono incrociati maschi di Rhode Island rossa con femmine Sussex columbia: i pulcini che nasceranno da questa unione potranno essere sessati fin da subito in quanto i maschi prenderanno il colore della madre (bianco/grigio) mentre le femmine quello del padre (rosso).